Jean-Paul Riopelle

Rêve enclos II, 1957

Huile sur toile

72,5 x 60 cm

Figure incontournable de l’abstraction lyrique, Jean-Paul Riopelle est considéré comme le plus grand peintre canadien du XXe siècle. Souvent comparé à Jackson Pollock de son vivant, il est assimilé à l’expressionnisme américain bien qu’il ait établi sa carrière à Paris.

Tandis qu’il gagne rapidement une reconnaissance critique, son œuvre atteste d’une évolution remarquable dans les années 1950. Réalisée en 1957, l’huile sur toile Rêve enclos II est un très bel exemple de la maturité stylistique qu’il acquiert à cette période.

Rêve enclos II, 1957

Huile sur toile

72,5 x 60 cm

À son arrivée à Paris, Jean-Paul Riopelle (1923-2002) fait la connaissance du galeriste Pierre Loeb et du critique Georges Duthuit. Il expose très vite en galerie ; en 1951, il est choisi par Michel Tapié pour faire partie de l’exposition « Véhémences confrontées », pensée comme une passerelle entre les artistes abstraits français et Outre-Atlantique, à la galerie Nina Dausset.

Dans les années 1950, le peintre est déjà reconnu comme l’un des plus grands artistes de son temps : il est présenté au sein d’institutions majeures, au Guggenheim à New York (1953), à la Biennale de Venise (1954) et à la Biennale de São Paulo (1955).

En 1957, le magazine Life reconnaît l’artiste comme l’un des héritiers de Monet. Sa peinture se fait l’évocation de sensations, de réminiscences intangibles, à travers une peinture non-figurative où éléments visuels et émotionnels se superposent sans cesse.

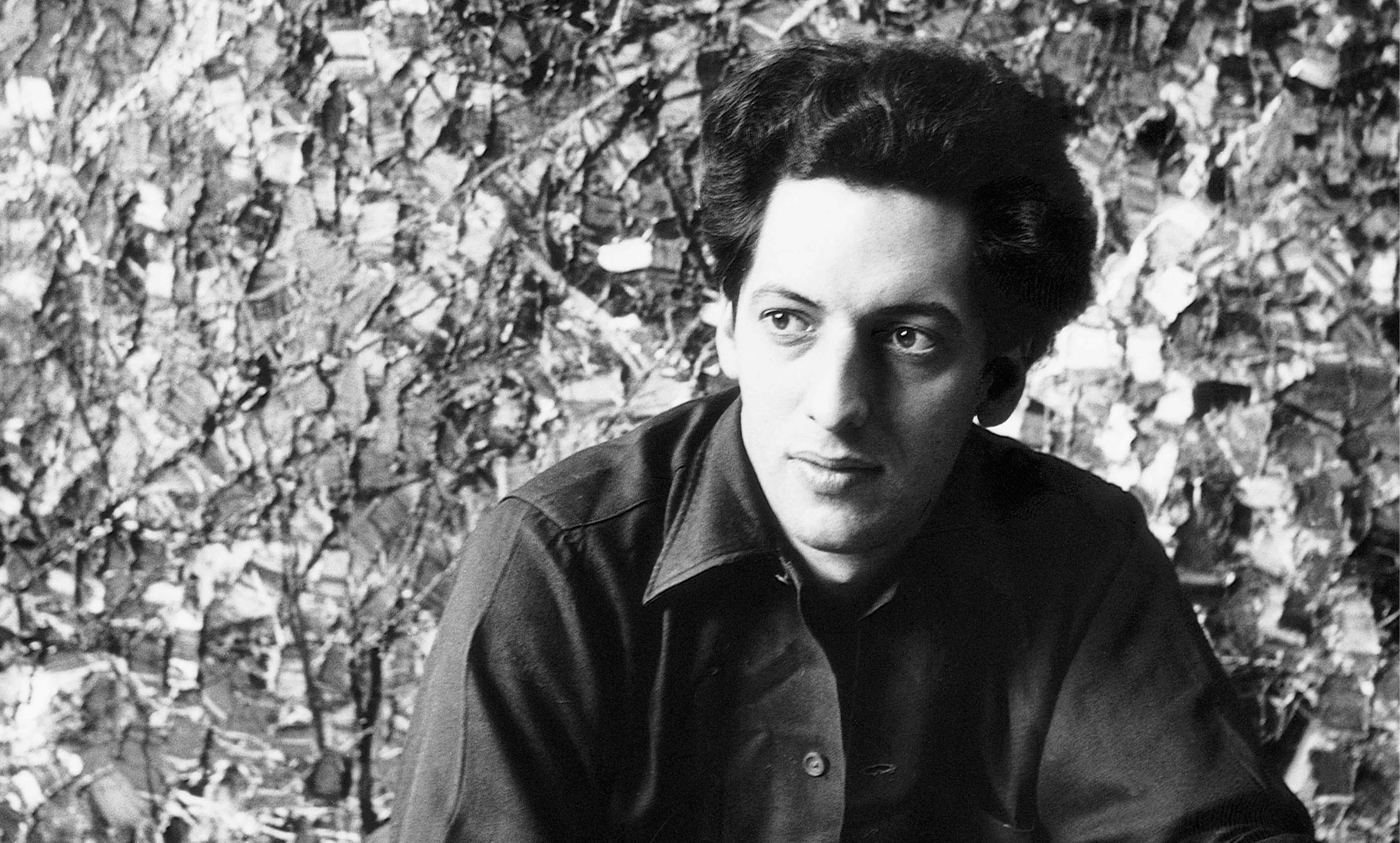

Jean-Paul Riopelle, atelier Durantin, 1952 par John Craven

À Paris, Riopelle se tourne vers l’abstraction lyrique qui lui permet d’explorer, dans sa pratique, de nouvelles voies et de s’essayer à de nouvelles techniques (empâtements, application de la peinture au couteau, dripping…).

Cette affiliation donne lieu à la période fondamentale des « mosaïques », de vastes peintures réalisées non plus au pinceau mais au couteau à palette. Appliquée à la spatule, la couleur, employée pure et directement sortie du tube, évoque les tessons d’une mosaïque.

À la réalisation de Rêve enclos II, Riopelle entre dans un nouveau cycle de création. Les références au réel, et plus particulièrement à la nature, se font plus explicites. Les peintures, à l’image de leurs titres, choisis par l’artiste, se déploient comme autant de poèmes visuels disséminant par touche des images équivoques.

“Puisqu’il n’y a plus de symbolique acceptée par tout le monde, il faut un autre rapport. Pour moi, c’est le contact avec la nature. Or, le contact avec la nature, c’est la documentation. Il y a mille façons de faire acte de création, mais pour moi, le plus simple c’est de dessiner et de me documenter sur la nature des cailloux, si tu as envie de dessiner des cailloux, des têtes si tu as envie de dessiner des têtes…”

Jean-Paul Riopelle

Source d’inspiration constante, la nature n’est jamais figurée : elle prend la forme d’un rythme, d’une force, d’une énergie à travers les traits à la spatule, que Riopelle étire pour leur donner des formes variées. Les teintes, elles, se chevauchent sans se confondre pour offrir à l’œil de belles nuances à la manière d’un tableau impressionniste.

La composition d’ensemble, en apparence chaotique, est entièrement structurée par l’application des couleurs. Les nuances de orange, de marron doux ou intenses ou les éclats de vert émeraude et de fuchsia semblent tenir des positions sur la toile en réalité bien définies par l’artiste.

Composition à la croisée entre nature morte et sensations abstraites, Rêve enclos II évoque plus qu’il ne dépeint, à l’image du poème d’Emile Nelligan dont il est inspiré, et que Riopelle affectionnait particulièrement. Son thème n’est pas sans rappeler la vie personnelle de Riopelle qui, à ce moment-là, partage avec Joan Mitchell une passion née deux ans auparavant.

Rêves Enclos, Emile Nelligan

Joan Mitchell, Peinture, 1956-57, huile sur toile, 199,5 x 200 cm © Estate of Joan Mitchell. Crédit photographique : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn. Réf. image : 4N81485

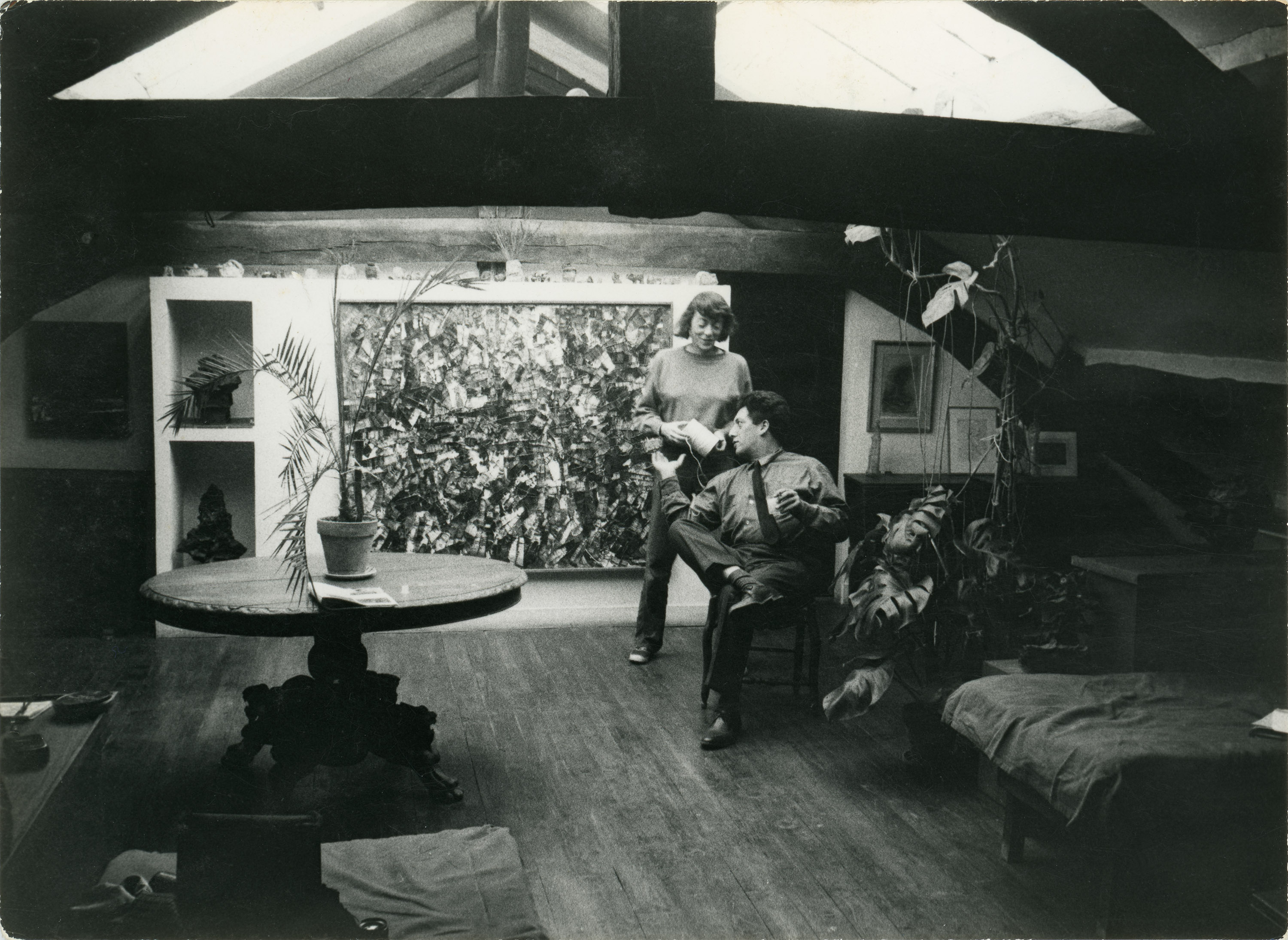

La rencontre entre Riopelle et Joan Mitchell en 1955 est décisive pour leurs pratiques respectives. Ensemble pendant près de 25 ans, ils partageront une sensibilité pour la couleur et la nature, et s’influenceront sans jamais se fondre.

À travers les thèmes qu’elles abordent, leurs œuvres se font ainsi souvent écho, contenant en elles une force expressive et des évocations poétiques semblables.

Couple emblématique de la peinture abstraite, Joan Mitchell est à l’expressionnisme abstrait américain ce que Riopelle représente pour l’abstraction lyrique en France : une figure majeure, reconnue internationalement, dont l’héritage reste prégnant.

Joan Mitchell

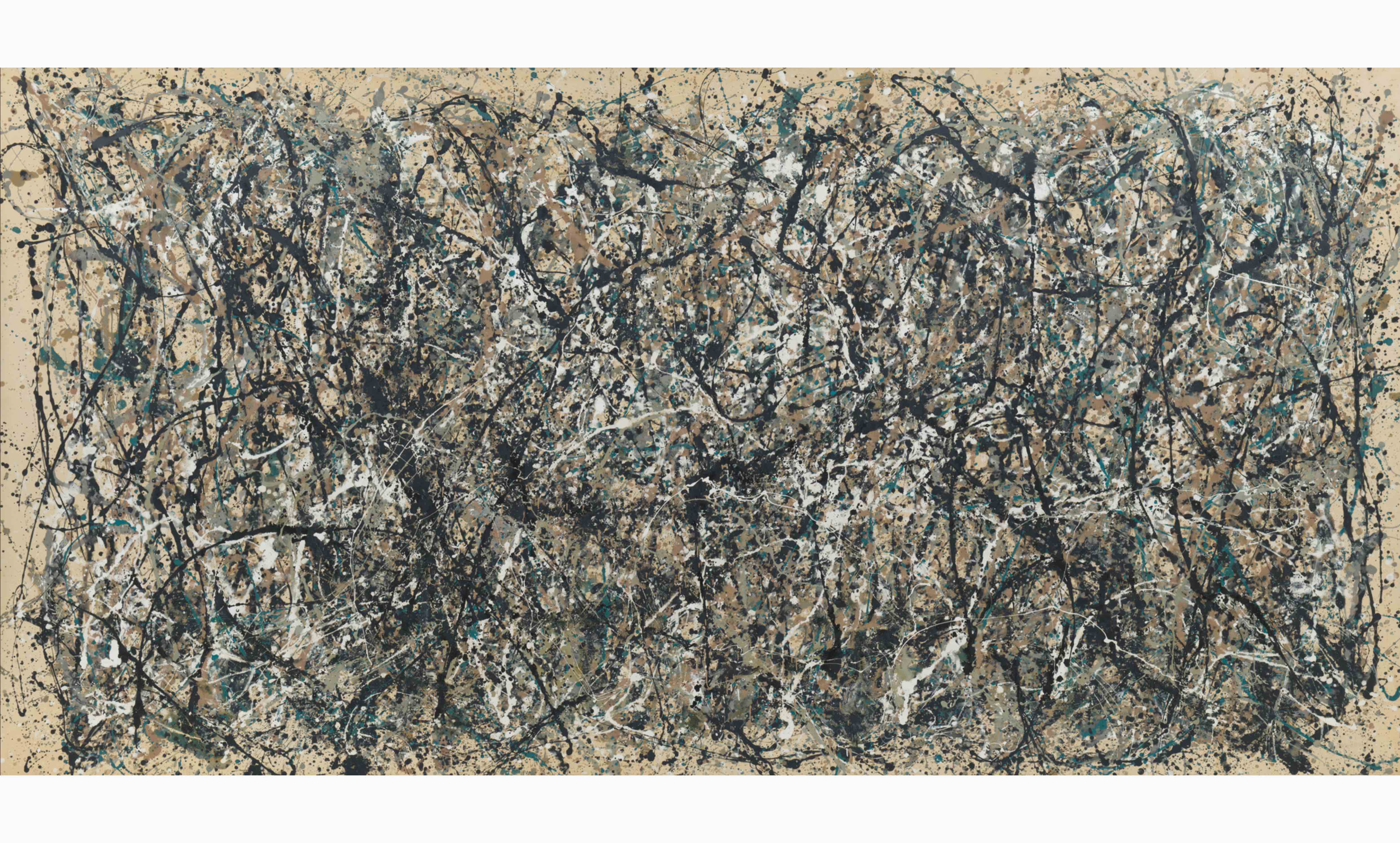

Si les méthodes de travail de Jean-Paul Riopelle et Jackson Pollock diffèrent, les critiques américains se plaisent à comparer les deux artistes qui insufflent à leurs œuvres une énergie vitale et une liberté similaires.

Si Riopelle utilise lui aussi la technique du dripping, il se revendique cependant davantage de Monet ou de Matisse et d’une tradition picturale européenne qui lui permet de proposer une peinture singulière, très personnelle et animée par un amour de la nature et de sa poésie.

En ce sens, Riopelle, jamais purement abstrait, livre une œuvre puissante. Toujours ancrée dans le réel, elle fait état du monde par touches et parvient à traduire des perceptions universelles.

P. Boudreau, préface, catalogue d’exposition, Riopelle, Londres, 1959

Jackson Pollock, One: Number 31, 1950, 1950, huile et peinture émail sur toile, 269,5 x 530,8 cm. MoMA, Fonds de collection Sidney et Harriet Janis (par échange) © 2025 Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle dans le séjour de l’atelier-appartement de la rue Frémicourt, Paris, 1963 © Heidi Meister

Né en 1923 à Montréal, Jean-Paul Riopelle est l’une des figures majeures de l’abstraction d’après-guerre et considéré comme le plus grand peintre canadien du XXe siècle. Proche un temps des mouvements de l’automatisme puis du surréalisme, c’est à Paris, où il s’installe en 1948, qu’il se découvre de nouvelles affinités avec les pionniers de l’abstraction lyrique. Reconnu pour ses paysages mentaux, Riopelle s’est exprimé au travers de nombreux supports tels que la peinture, la sculpture et la lithographie. Près de vingt ans après son décès, en 2019, la Fondation Jean-Paul Riopelle est inaugurée au Canada afin de perpétuer sa mémoire et son héritage artistique.