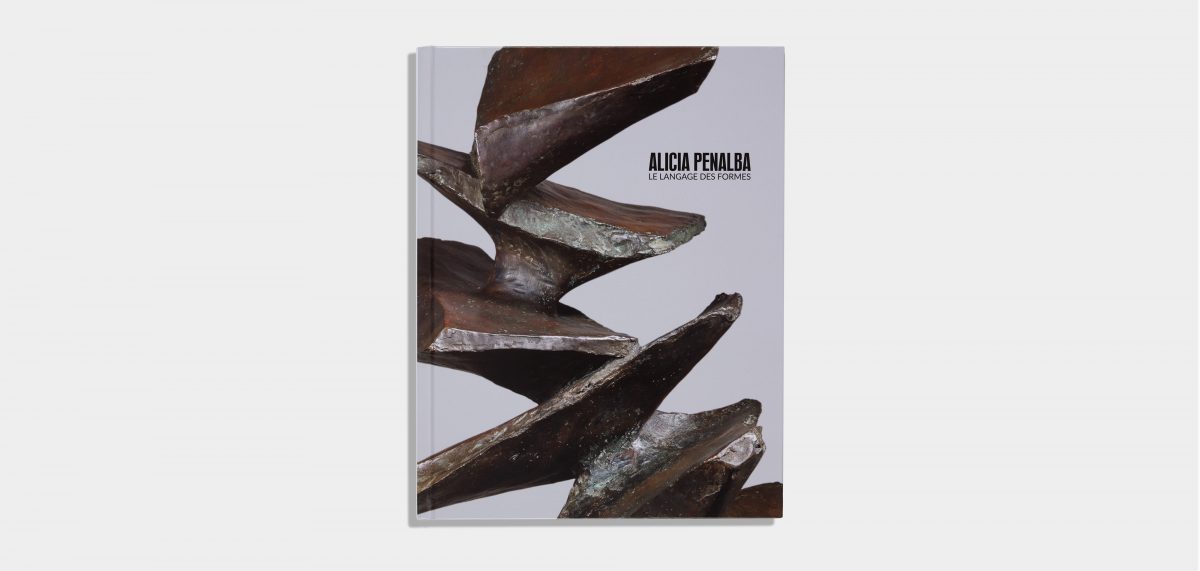

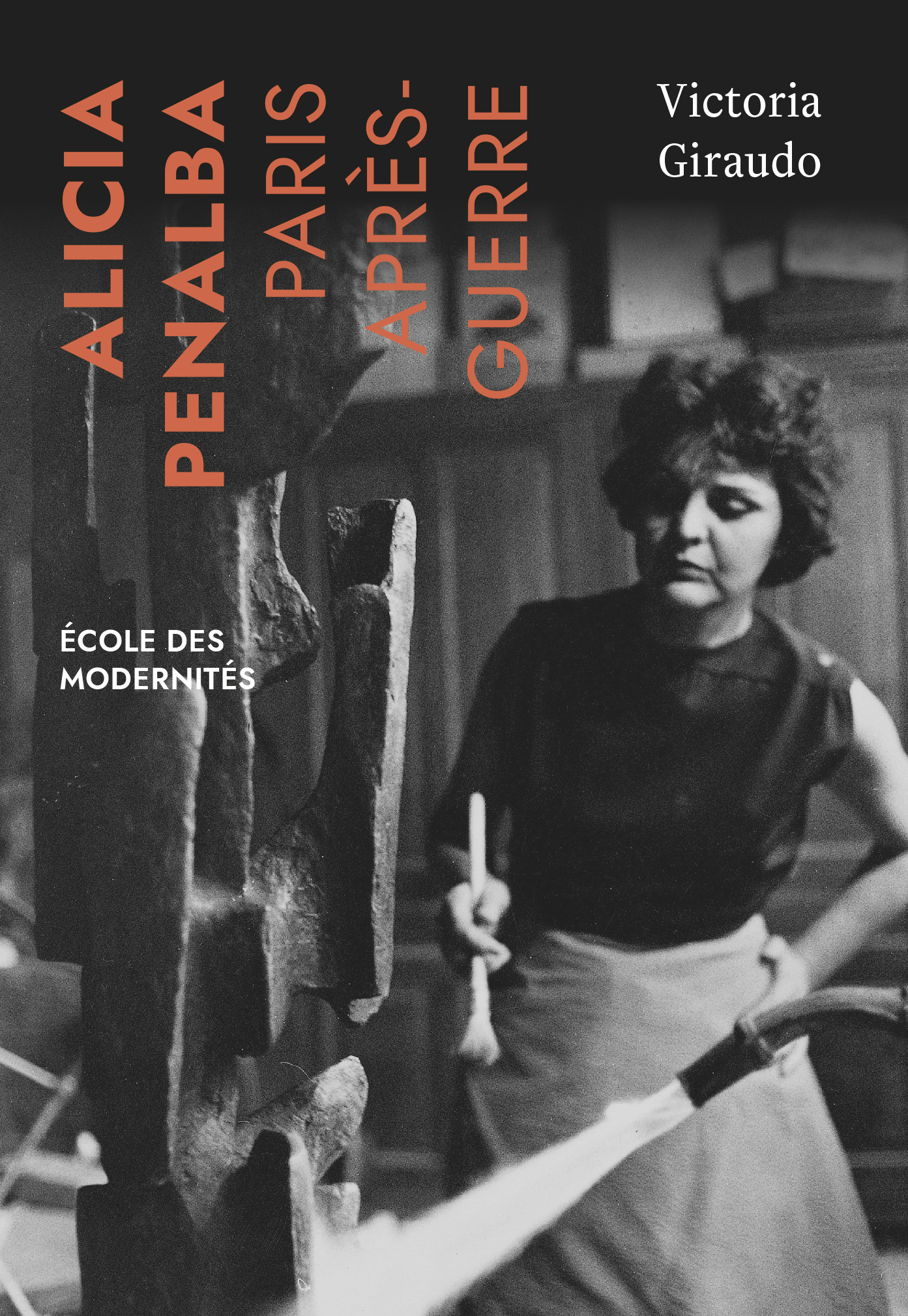

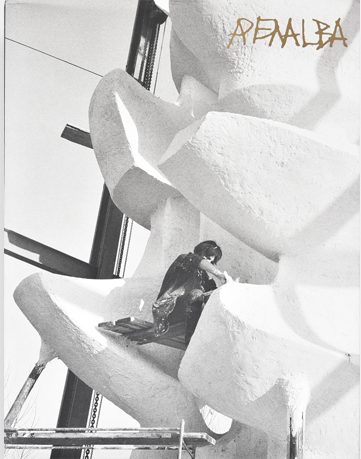

Née en Argentine, Alicia Rosario Pérez Penalba (1913-1982) est l’une des rares femmes sculptrices des années 1950 à avoir obtenu une reconnaissance internationale, et ce de son vivant. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes figures de la sculpture d’après-guerre. Profondément marquée par le souvenir des paysages sauvages de son enfance, Penalba porte son œuvre tout à la fois vers l’éclatement des formes, la conquête des espaces et la monumentalité.

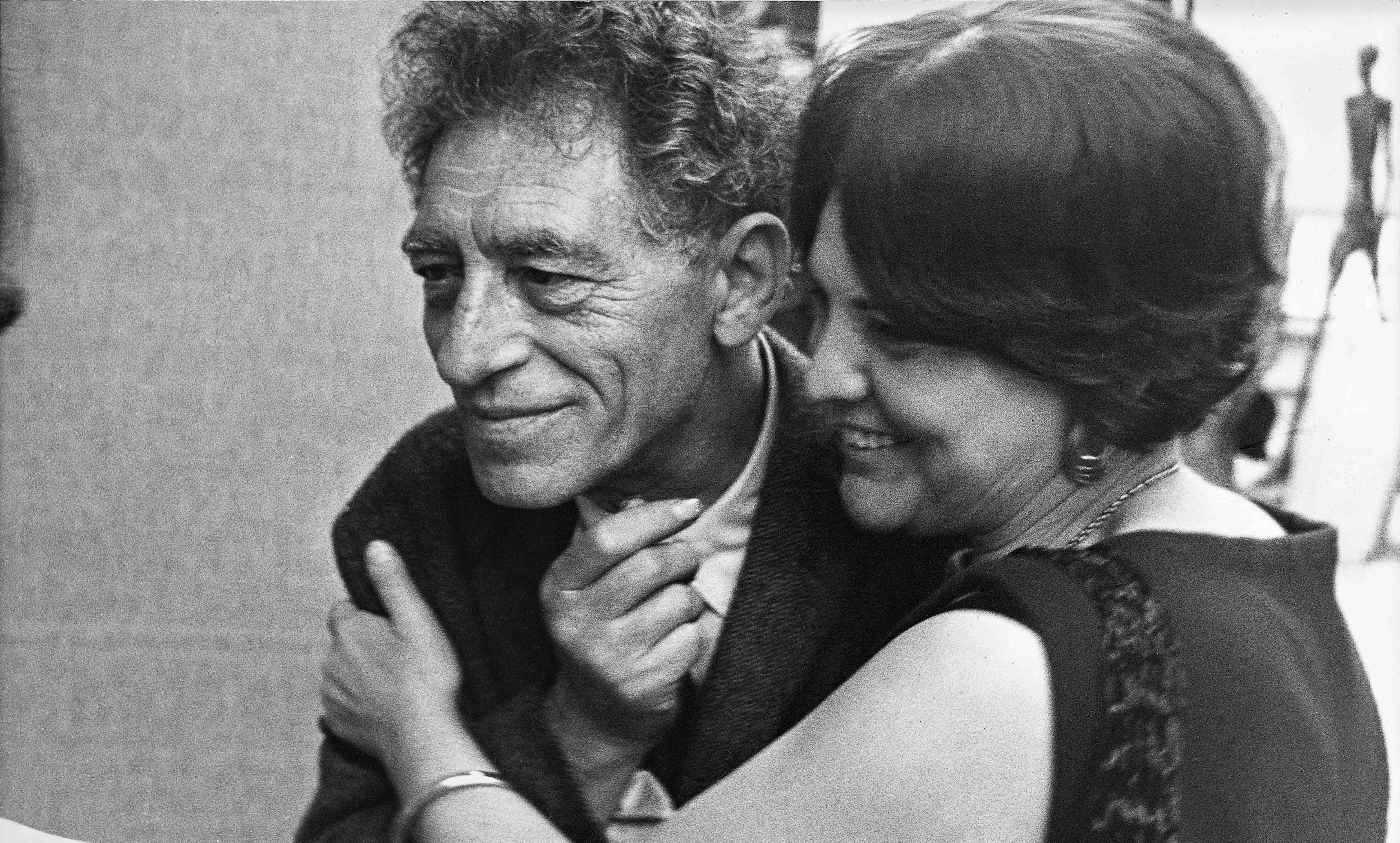

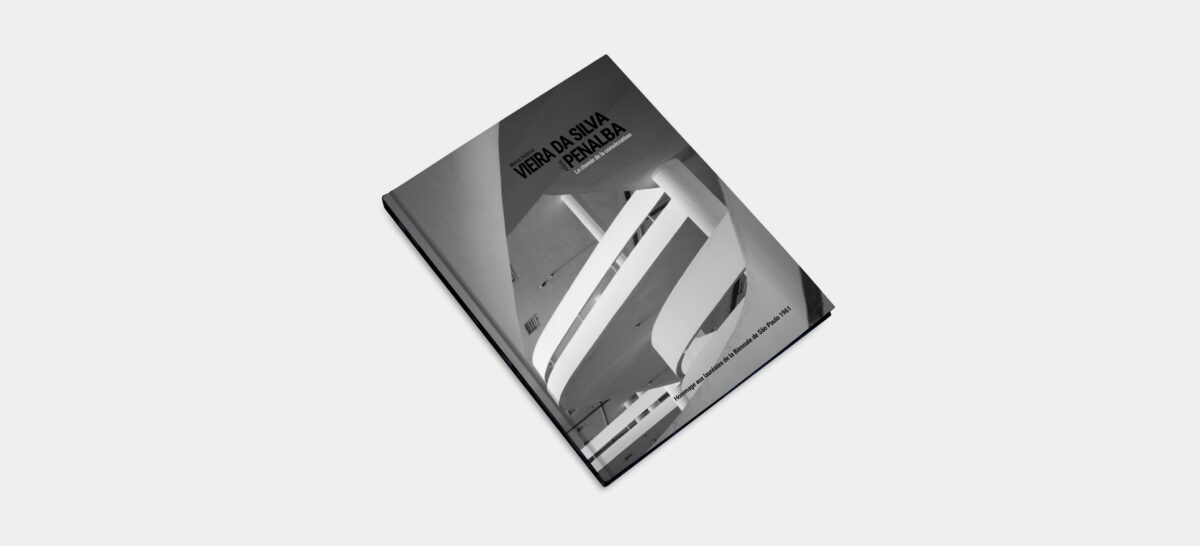

Penalba arrive à Paris en 1948 pour poursuivre ses étude, puis découvre et fréquente rapidement les artistes incontournables de l’avant-garde parisienne : Brancusi, Giacometti, Arp… Elle développe son univers personnel et, de la peinture figurative, se tourne peu à peu vers la sculpture abstraite. En 1951, l’artiste s’isole dans son atelier de Montrouge, détruit la quasi totalité de ses œuvres antérieures et crée sa première sculpture non figurative, reflétant les propos de son premier biographe Patrick Waldberg : « Sa vie est un roman de l’énergie, comme eu aimé le concevoir Balzac. » En 1957, elle réalise sa première exposition personnelle à la galerie du Dragon où elle rencontre déjà un vif succès. En 1959, elle devient le premier artiste argentin à exposer à la Documenta à Kassel, puis en 1961, obtient le Grand Prix de Sculpture à la VI

e Biennale de São Paulo, dix ans seulement après ses débuts.

Ses premières sculptures s’apparentent à des Totems, nom de sa première période qui s’étend entre 1952 et 1957. L’œuvre Passion de la Jungle est représentative des rythmes verticaux et resserrés de ses premiers travaux. Erigés vers le ciel, ces bronzes sont animés d’une forte dimension métaphysique et semblent renfermer des cavités énigmatiques comme c’est le cas pour Ancêtre papillon (1955), dont un exemplaire fut exposé au Solomon R. Guggenheim de New York en 1958 à l’occasion de la première exposition de Penalba aux Etats-Unis.

Après la série des Liturgies végétales, encore marquée par la dimension verticale, on observe avec celle des Doubles une ouverture des volumes, qui s’exposent davantage au regard du spectateur à l’image de Double sorcier (1956) ou Le Surveillant des rêves (1957). Les intervalles entre pleins et vides se font plus saillants, accentuant le jeu sur la concavité et l’imbrication des rythmes verticaux.

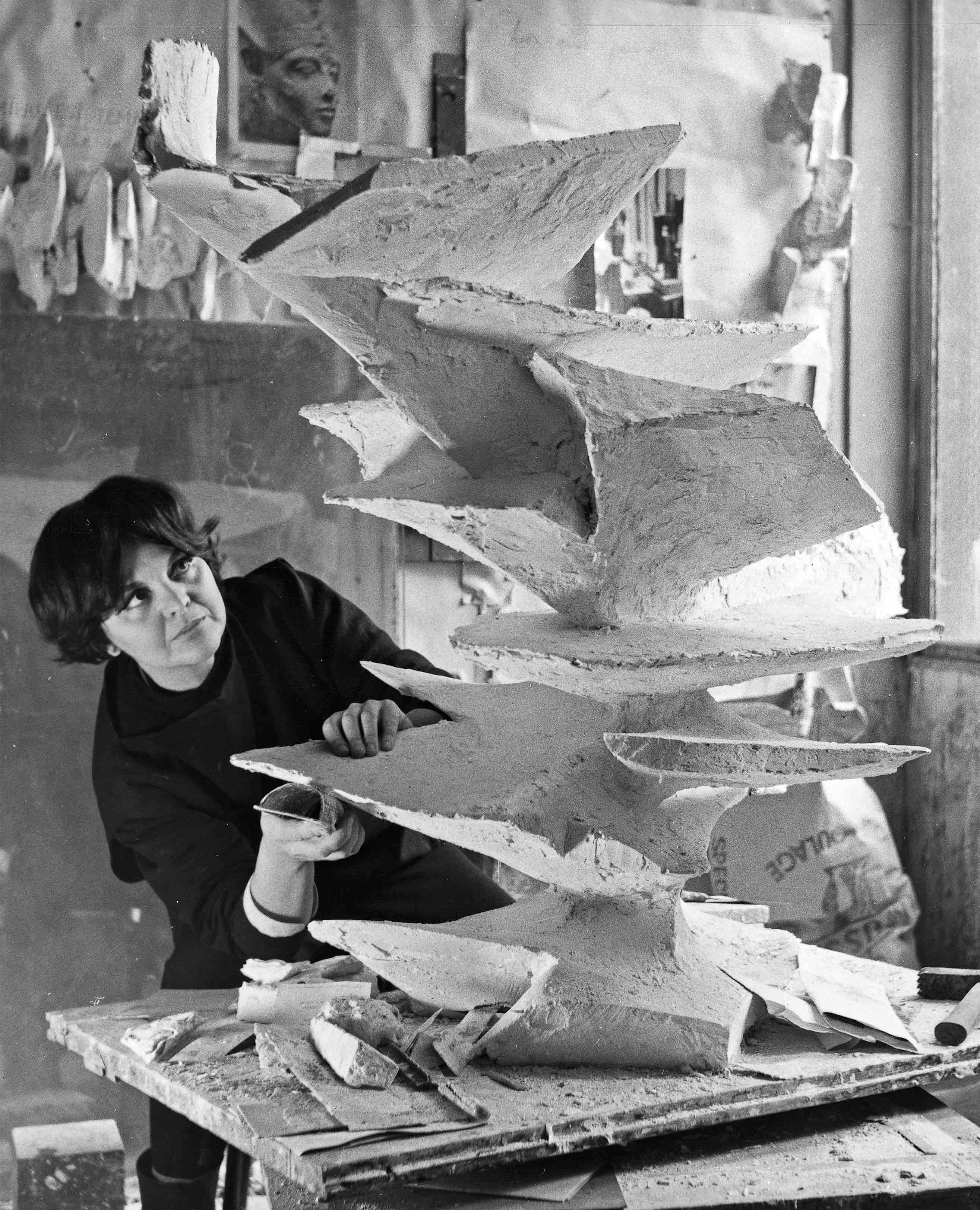

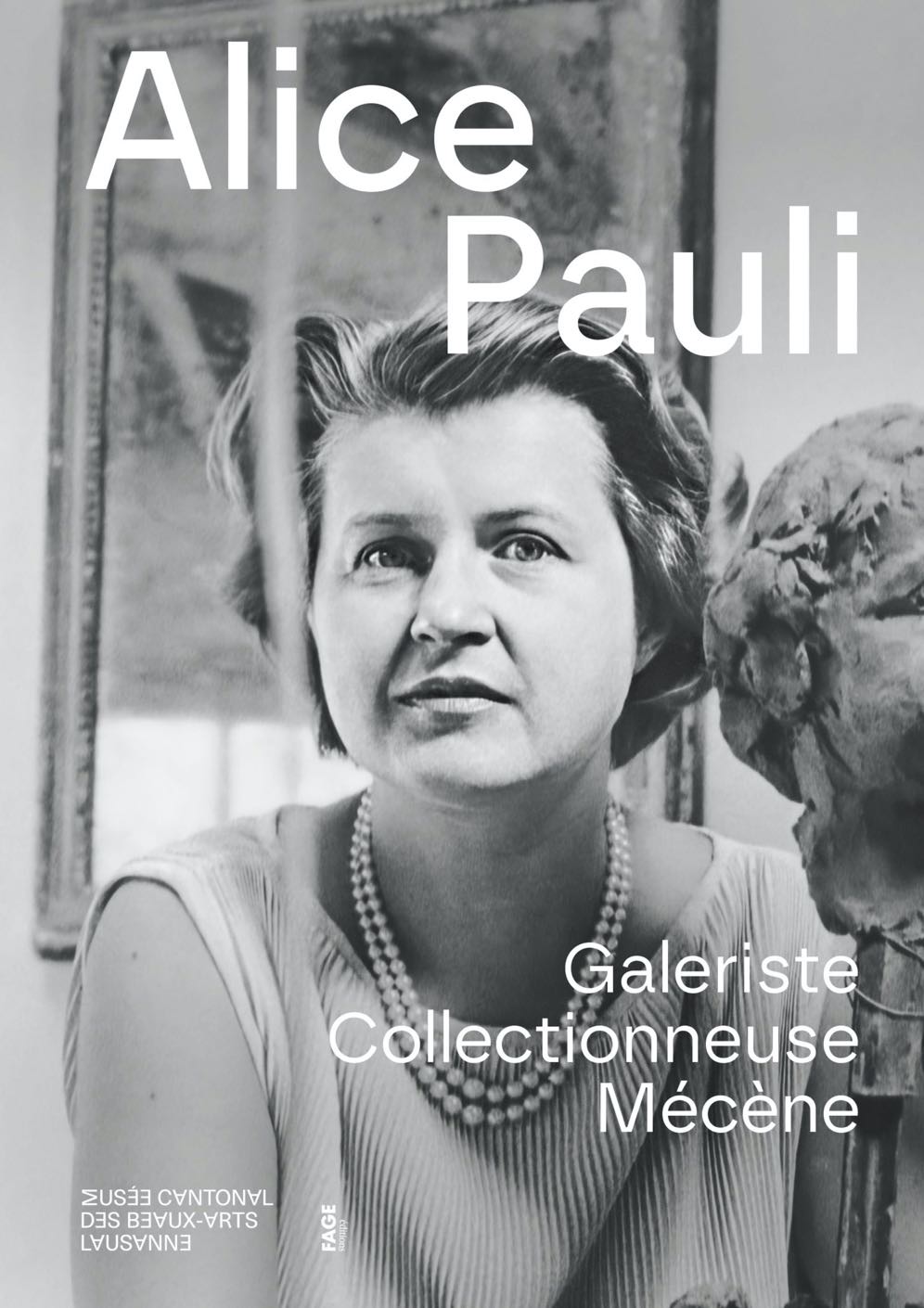

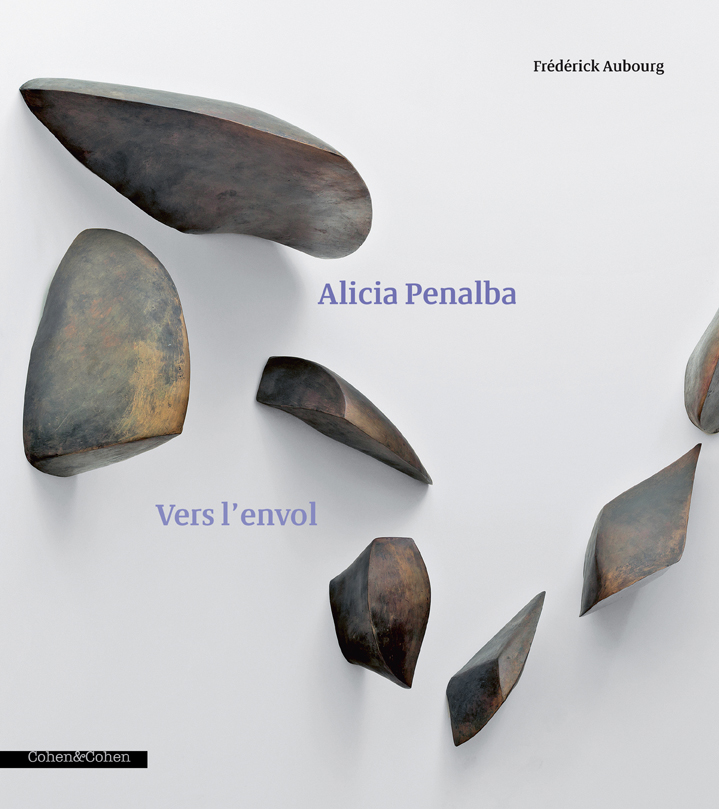

À la fin des années 1950, la série des Ailées inaugure dans le travail de Penalba un éclatement des formes et la conquête de l’horizontalité. Les éléments se superposent alors dans un équilibre fragile, couche par couche, permettant à la lumière de pénétrer jusqu’au cœur de l’œuvre. La spectaculaire Grande Imanta (1962), qui fut exposée en 1967 lors de la première exposition personnelle de Penalba à la galerie Alice Pauli, témoigne de cette évolution.

Enrichissant sans cesse sa pratique, Penalba reçoit des commandes qui permettent de s’exprimer dans de vastes espaces et de se confronter à la monumentalité. Les rythmes, multipliés, s’engagent dans une forme de dialogue avec l’espace, tel qu’en témoigne Forêt noire (1958), ou Petit dialogue (1961), qui annonce ses projets de miroirs d’eau, comme celui conçu pour le siège de la société pharmaceutique Roche en 1971.

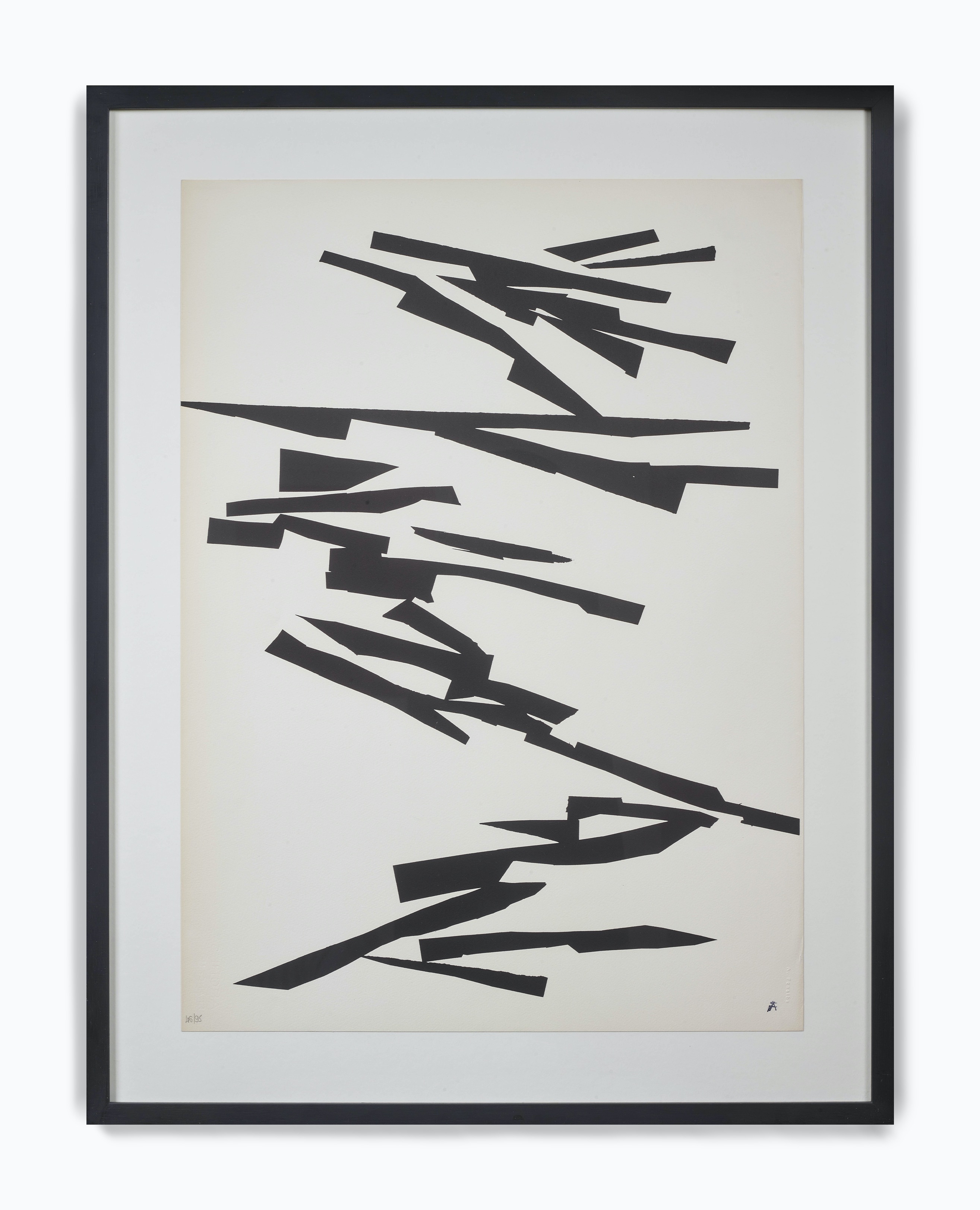

Dans un ultime développement de sa pratique, Penalba part à la conquête des parois murales. Comme pour mieux capter l’idée d’envol dans ses sculptures, Penalba réalise des reliefs muraux autonomes, comme Amants multiples (1960).

La vie d’Alicia Penalba s’achève tragiquement en 1982 lors d’un accident de voiture.

Ses créations sont aujourd’hui conservées dans de grandes collections à travers le monde, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au Centre Georges Pompidou, au Rijksmuseum Kröller-Müller à Otterlo, au Museo Nacional de Bellas Artes à Buenos Aires ou à la Phillips Collection à Washington D.C. Ses commandes monumentales sont, elles, encore visibles dans de nombreux espaces publics, comme la Fondation Pierre Gianadda à Matigny, en Suisse ou à l’École supérieure de commerce à Saint-Gall, en Suisse.